Summary

The China US relationship is one of the most important bilateral relationships in the world. Over the past 45 years, China US relations have gone through ups and downs and moved forward in general, not only improving the well-being of the two peoples, but also promoting world peace, stability and prosperity. In the 45 years since the establishment of diplomatic relations between China and the United States, both sides have carried out cultural exchange activities in various fields and at multiple levels, helping the Chinese and American people understand each other and enhance cooperation. However, due to the development of Sino US relations and factors such as the pandemic, the activity of people to people exchanges between China and the United States has declined in recent years, leading to many misunderstandings and negative emotions between the Chinese and American people.

President Xi Jinping pointed out that "China US relations hope to be based on the people, the foundation on the people, the future on the youth, and the vitality on the local level." In November last year, President Xi Jinping and President Biden also agreed to promote and strengthen dialogue and cooperation in various fields between China and the United States during their historic meeting in San Francisco. At the joint welcome banquet of American friendship groups held in San Francisco, President Xi Jinping announced that in order to expand exchanges between the Chinese and American peoples, especially the younger generation, China is willing to invite 50000 American teenagers to come to China for exchange and learning in the next five years.

Over the past six months, in order to implement this important initiative, relevant institutions at home and abroad have taken active actions and carried out many exchange projects and activities. The All China Youth Federation and the All China Association for Friendship with Foreign Countries jointly initiated and organized the "Bridge of the Future" China US Youth Exchange Program, the China Education International Exchange Association established the "American Youth Ambassador Exchange and Learning Program," the China US Exchange Foundation also invited and received several groups of American student delegations to visit China, and universities such as Tsinghua University's Soochow University and Duke Kunshan University also welcomed a new batch of American international students. Multiple provinces, cities, enterprises, think tanks, alumni associations, and overseas Chinese groups have also leveraged their respective strengths to invite and receive American youth.

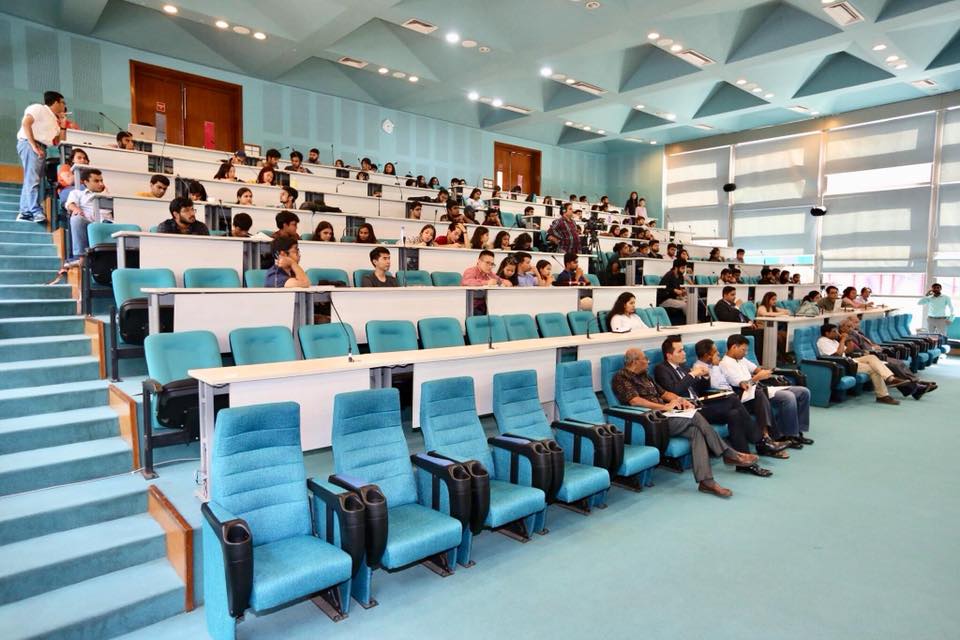

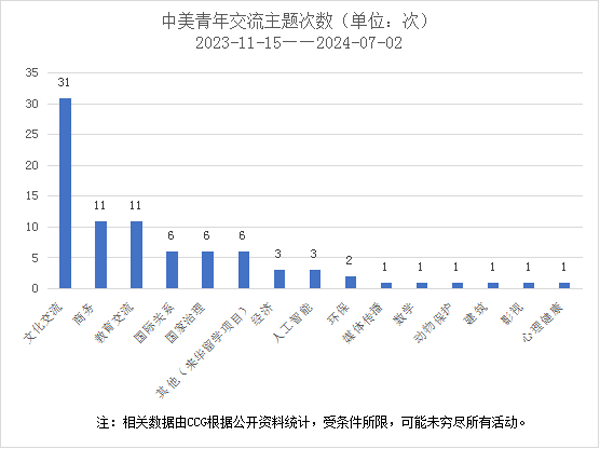

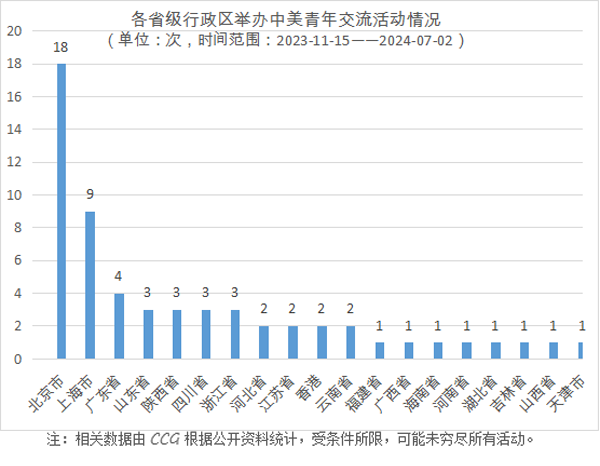

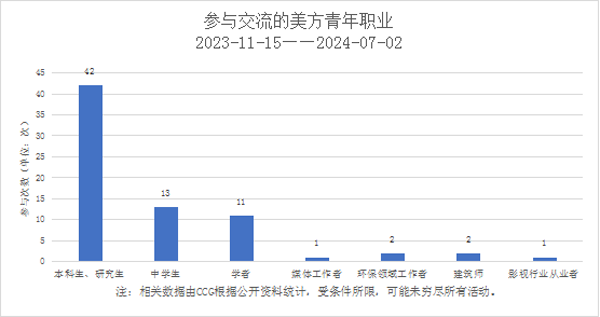

According to incomplete statistics, at least 60 Sino US youth exchange activities have been carried out in China in the past six months, covering 20 provincial-level administrative regions. The American youth visiting China are mainly students, including high school students, college students, and graduate students. At the same time, there are also young entrepreneurs, media, film and television industry practitioners, and American youth from professional fields such as architecture coming to China for exchange. These projects and activities cover a wide range of themes such as culture, education, economy, technology, and international relations. They offer various forms of activities such as roundtable discussions, art salons, sports competitions, and cultural performances, aiming to enhance understanding, cultivate friendship, and grow together among young people from both countries through mutual learning and exchange. Among them, the "Gulingyuan" China US Youth Exchange Week held in Fuzhou gathered more than 500 young people from all walks of life in China and the United States, making it the largest youth exchange event since the establishment of diplomatic relations between China and the United States.

At the same time, it should be noted that the good momentum of youth exchanges between China and the United States also faces various challenges and uncertainties. The US State Department has classified travel to mainland China as a "third level" and advised its citizens to "reconsider whether to go", which has deterred some young Americans who were originally interested in visiting China. The number of flights between China and the United States is still insufficient compared to before the pandemic, which makes it difficult for young people with insufficient economic strength to afford the relatively high travel costs. At the same time, the negative voices and emotions in the US election, media, and public opinion, as well as the differences in popular culture appeal, are also worthy of attention and concern.

In this context, in order to further promote cultural exchanges between Chinese and American youth and implement President Xi Jinping's initiative, this report proposes the following suggestions based on research and analysis:

(1) To jointly implement the vision of "50000 people in 5 years" and enhance the depth and breadth of youth exchanges between China and the United States, we advocate for the active participation of diverse entities in innovative cooperation.

Firstly, youth ambassadors from universities and international schools. You can choose 1000 excellent domestic universities and utilize their dormitories and teaching facilities, with each school responsible for 50-100 American students to study abroad during the summer; 500 national excellent high schools can be selected, and each high school invites 30 outstanding American high school students to hold summer camps and other activities.

Secondly, the vitality engine of local governments and Sino US sister cities. A group of provincial and municipal local governments, including Xinjiang, Xizang, Yunnan, Inner Mongolia, Heilongjiang and other border areas and western regions, can be selected to undertake a certain number of American teenagers in local units, and carry out special exchange activities in combination with local characteristics and the interests and professional expertise of American teenagers. At the same time, the China US Friendship City Platform can be utilized to enhance mutual cooperation and people's friendship through city meetings.

Thirdly, the collaborative network between people's organizations and social organizations. National and local people's organizations and social organizations such as foreign friendship associations, youth federations, and public diplomacy associations can further play a role in overall guidance and organizational coordination, strengthen resource integration and coordination mechanisms, and plan and execute influential exchange activities.

Fourth, the resource linkage of international institutions. Relevant international exchange foundations, international organizations, multinational corporations and other international organizations can better leverage their extensive global networks and resources, especially the network resources of the United States, to build a high-speed channel for youth exchanges between China and the United States, and promote deep cooperation between the two sides in education, technology, culture and other fields.

Fifth, emotional connections within alumni networks. Utilize the deep community resources of organizations such as European and American student associations and alumni associations, strengthen connections with Chinese Americans and American alumni and their descendants, build an emotional resonance and resource sharing network for Chinese Americans in the United States, and provide more opportunities and platforms for them to return to China for research and exchange, networking and friendship, study tours, internships and work.

Sixth, the knowledge bridge between think tanks and research institutions. Think tanks and other research institutions can actively engage in people to people diplomacy and academic exchanges, enhance mutual understanding and respect between young scholars and researchers from both countries through organizing conferences and forums, and conducting visits between young scholars and researchers, injecting wisdom and momentum into the long-term development of China US relations.

(2) Encourage and attract a wider range of American school-age children, teenagers, and others to travel, exchange, and learn in China through diverse forms of communication, innovative exchange activities, market-oriented exchange products, and greater preferential policies.

Seventh, innovate communication methods and explore diverse needs. Keeping pace with the times, designing diverse forms of communication and innovative activities, such as technological exploration, artistic exchange, sports competition, etc., accurately matching the interests and expectations of American youth, and expanding the scope of American groups coming to China.

Eighth, promote the combination of inbound tourism and study tour projects, stimulate the participation enthusiasm of tourism and related enterprises, and create more market-oriented study tour products in China. Through the dual drive of policy subsidies and market mechanisms, we aim to reduce the cost of American youth coming to China and ensure high-quality tourism and learning experiences.

Ninth, continuously optimize policies, enhance the convenience of coming to China, and reduce the cost of coming to China. Further improve visa policies, simplify entry procedures, implement a unilateral visa free policy for eligible American teenagers coming to China, coordinate with airlines, tourist attractions, railway departments, etc. to offer discounted ticket prices to American teenagers coming to China, reduce their cost of coming to China, and enhance the experience of American teenagers coming to China.

(3) Expand education and student exchanges between China and the United States, attract more American students to study and exchange in China.

Tenth, increase publicity efforts, adopt more outward oriented enrollment strategies, and actively explore the market for American students studying in China. Strengthen brand building and international promotion, refer to internationally recognized education marketing strategies, accurately target the American audience, showcase the unique charm and broad prospects of Chinese education, and stimulate more American students' interest and desire to study in China.

Eleventh, strengthen the construction of an international teaching staff, improve the quality and certification standards of studying abroad in China. Vigorously introducing overseas returnees and foreign teachers, enriching the international background of the teaching team, and enhancing the cutting-edge and practical content of the curriculum. Establish a sound, fair and transparent quality evaluation system to ensure the value of the study abroad experience in China and enhance the international recognition of Chinese education brands.

Twelfth, Chinese schools can try to offer more homestay programs instead of just arranging international student dormitories. The homestay model is an excellent way for American students to get to know the Chinese people and a typical Chinese family. It also provides opportunities for host families to contact with foreign cultures and helps promote two-way cultural exchanges and mutual learning.

Thirteenth, further explore the development of Sino foreign cooperative education projects. Further exploration can be conducted on the development of Sino foreign cooperative education institutions and projects, expanding the scale of Sino foreign cooperative education, adjusting the resource allocation structure of regional Sino foreign cooperative education, and making Sino foreign cooperative education institutions and projects an important channel for recruiting American students studying in China.

Fourteenth, incorporate the considerations of American parents and students regarding studying in China and their career into the design and promotion of study abroad programs. You can try to emulate the OPT (Optional Practical Training) program provided by the United States for international students, innovate visa policies, and provide internship or work visas similar to the OPT program for American students studying in China. Allow students to complete their studies and engage in internships or work in China for a period of 1 to 2 years, providing them with practical work experience and career development opportunities, as well as offering employment guidance services.

(4) Strengthen international communication, create a positive image of Sino US youth exchanges, build a more open, transparent and friendly international communication environment, create a good public opinion atmosphere for Sino US youth exchanges and American youth studying in China, further enhance the American public's goodwill and awareness of China, and promote mutual understanding and friendship between the two peoples.

Fifteenth, attach importance to the international dissemination of activities, innovate communication strategies, and expand international influence. Using vivid, lively, and innovative communication methods, combined with traditional and emerging media platforms such as social media, short videos, live broadcasts, etc., to tell the true, three-dimensional, and comprehensive story of China, especially successful cases of youth exchanges between China and the United States, inspiring resonance and positive reviews from the international community.

Sixthly, deepen international media cooperation and amplify international communication effects. Strengthen cooperation with international media and publishing institutions, leverage their extensive global network and professional perspectives, convey China's voice, interpret China's policies, clarify misunderstandings, guide international public opinion to form a more objective and fair view of China, especially in promoting exchanges between Chinese and American youth, demonstrating China's open, inclusive, cooperative and win-win attitude and practice.

Seventeenth, cultural empowerment to enhance international appeal. Continuously cultivating cultural soft power, exploring and promoting the contemporary value of excellent traditional Chinese culture, promoting innovation and development of Chinese popular culture, and making it a bridge connecting China and the world, especially attracting young people from the United States and around the world. Through diverse cultural mediums such as music, film, literature, art, and sports, we aim to showcase the vitality and creativity of the younger generation in China, and enhance their sense of identity and longing for Chinese culture among overseas youth.

Eighteenth, guided by vision, to enhance cultural exchanges. Guided by the vision of "50000 people in five years", we will comprehensively promote the breadth and depth of people to people and cultural exchanges between China and the United States, not only in the field of education, but also in science and technology, culture, sports, sustainable development and other aspects, so as to promote direct contact and dialogue between the two peoples, especially young people. Through friendly exchanges and pragmatic cooperation among the people, we aim to enhance mutual understanding and trust, consolidate the important position of China US people to people diplomacy as a booster for bilateral relations, and lay a solid public opinion foundation for the long-term development of China US relations.

目 录

摘要……………………………………………………………………1

Abstract………………………………………………………………6

一、中美关系未来在青年……………………………………………14

(一)人文交流是中美关系的重要支柱……………………………14

(二)青年是中美人文交流的先锋力量……………………………16

(三)落实“5年5万人”倡议意义深远……………………………19

二、当前美方青年来华交流学习情况………………………………20

(一)当前美方青年来华交流学习概况……………………………20

(二)当前美方青年来华交流学习特点……………………………22

(三)当前落实“5年5万人”倡议面临挑战………………………31

三、进一步增进中美交流相关建议…………………………………33

CCG课题组…………………………………………………………… 42

研究机构介绍…………………………………………………………43

一、中美关系未来在青年

(一)人文交流是中美关系的重要支柱

中美关系是世界上最重要的双边关系之一。中美关系的稳定不仅深刻影响着两国的国家利益,更直接关系到两国人民各自与共同的福祉。长期以来,人文交流作为中美关系的三大支柱之一,被称为中美关系发展的“助推器”和“增信释疑的润滑剂”。近年来,受疫情及国际形势变化等影响,美欧对华负面认知上升,而国际环境越是负面,越凸显人文交流的价值和重要性。

国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。中美人文交流对两国人民福祉、经济社会发展及全球繁荣稳定至关重要。中美在文化、教育、艺术、体育、科技、学术等领域的互动和合作,不仅有助于提升两国人民的生活质量和幸福感,还能促进两国社会的和谐与发展。艺术和文化交流不仅丰富了两国人民的精神世界,还使双方更深入地了解彼此的历史、价值观和生活方式,从而消除误解,增进信任,同时也带动了相关产业的发展。教育和科技合作则推动了知识与技术的双向传播与创新,为两国培养了具有国际视野的人才,提升了两国社会发展的整体水平。中美作为全球最大的两个经济体,在应对气候变化、公共卫生危机、国际恐怖主义等全球性挑战方面需要密切合作。人文交流可以促进两国的合作,通过共享知识和资源,共同应对全球性问题,实现共同发展,造福全人类。

历史上,每一次中美关系的重要进步都伴随着人文交流的深化。半个世纪前,作为中国外交史上“以民促官”的成功实践,“乒乓外交”开启了中美关系新篇章,实现了“小球转动大球”的历史飞跃,是中美关系史上的一段佳话,打开了中美人民友好往来的大门,成为8年后中美正式建交的起点。2010年5月,中美人文交流高层磋商机制在中美两国元首的共同关心和支持下建立,这是中美两国在人文领域开展合作的最高级别对话平台,旨在深化两国人民之间的相互理解和友谊,推动教育、科技、文化、卫生、青年、妇女等多个领域的交流与合作。定期的高层磋商,使中美双方在增进互信、促进知识与技术交流、加强文化互鉴等方面取得了一系列成果,为两国关系的全面发展和人民间的友好交往提供了坚实基础。该机制不仅加强了中美在传统领域的合作,还积极探索新的合作模式和领域,如青年创新创业、妇女赋权、地方交流等,充分展现了中美人文交流的活力与潜力。中美建交45年来,两国开展了多领域、多层次建设性合作。中美两国人民能够更深入地了解彼此的文化、历史和传统,从而增进相互理解和信任。这种理解有助于减少误解和偏见,为两国关系的长期发展奠定坚实的基础。即使在中美关系阴云密布的时刻,两国人民间友谊和密切联系也是任何人都无法阻挡的。

然而,2018年美国回归大国竞争战略后,中美关系迅速恶化,两国间100多个对话交流机制,例如人文交流高层磋商机制,几乎全部陷于停滞状态。两国官方及智库界等人员往来交流严重不足,双方存在严重的信息赤字、信任赤字。双边关系也呈螺旋式下降到建交以来最低谷。在这一背景下,美国曾经的三个主要学生来华留学项目富布赖特中国项目、“十万强”中国计划和中美人文交流专项奖学金均被中止,对未来的中美人文交流带来了深远的负面效应,不仅削弱了两国间的学术合作,还切断了美国获取关于中国深入理解的重要渠道。同时,受三年新冠疫情持续影响,中美人文交流特别是美国来华人数断崖式减少,许多相关研究的国际学生转向留学台湾及新加坡等地,对于培养新一代知华友华人才的培养来说也是一个巨大的损失。

当前,两国人民有必要持续深化对话、交流与沟通,不断校准中美关系的现实与未来走向,维护两国及全球的共同利益。正如习近平主席在旧金山出席美国友好团体联合欢迎宴会并发表演讲时指出,“中美关系的根基是由人民浇筑的”,“中美关系的故事是由人民书写的”,“中美关系的未来是由人民创造的”。中美民间人文交流是中美关系的重要组成部分,人民间的友谊能够跨越艰难险阻,只有通过与美国各界的“多走动、多交流”,才能消除隔阂,增进相互理解与信任。中美关系要走出低谷、企稳止跌,一定要开展高层次、多领域、深度而有建设性的会晤交流,重新搭建沟通渠道,重新建立互知互信,就诸多共同关心问题凝聚共识,从官方到民间共同推动中美关系向好发展。

(二)青年是中美人文交流的先锋力量

青年是国家的未来、民族的希望,关乎世界发展及人类未来,在公共外交及国际交流合作中可发挥重要作用。新时代青年是人民友谊的生力军,青年之间建立的深厚友谊,能够推动国家关系长远发展。正如中国教育国际交流协会会长刘利民所说,“青年代表着未来和希望,青年交流是国家关系发展的强大推动力。”他表示,通过来华留学、学生交换、国际暑期学校等多种方式开展人文交流,是中美青年一代相互了解、消除误解、增进理解的重要途径,将为中美关系发展奠定牢固的民意基础。

首先,青年受历史因素影响较少,往往更有活力、包容力、理解力、创新力,也更能接受新事物新理念,有激情去了解世界、影响世界,对中国形成全面系统的认知。2023年美国皮尤研究中心的调查显示,美国年轻人对中国的看法明显更加积极,在18-29岁的年轻受访者中,23%的美国年轻人对中国有好感,66%的美国年轻人认为中国的国际影响力正在进一步增长,47%的美国年轻人认为中国对美国经济没有消极影响。根据西方国家有关对中国好感度的民调,西方青年选民往往比中年选民的比例高。这些数据表明,美国年轻人对中国的认知和态度正在发生积极变化,这是中美青年交流成果的具体体现。中美青年交流对未来中美关系有着潜在的长期影响,参与交流的青年未来可能在各自国家中担任重要职位,他们的经历和视角会对中美关系产生积极影响。

其次,国际青年之间的交流,是讲述好中国故事与世界故事,发出中国声音、发出世界声音的纽带和桥梁。青年具有蓬勃的生命力、创造力和影响力,对多元文化和新思想持开放态度,这使得青年成为中美人文交流的先锋力量。今天,中国在美留学生近29万,占美留学生总数约1/3,连续15年位居美第一大留学生来源国,不仅为中国培养了大量优秀人才,也促进了美国经济繁荣和科技发展。同时,很多在华的美国留学生也成为UP主,在社交平台分享他们在中国的所见所闻,让观众沉浸式感受中国人的烟火气、精神头,增进对华认知并改变其固有偏见。国际青年来华学习工作、走访交流等,能够实地了解真实立体全面客观的中国,其对中国的理解与认知将辐射扩散,影响更多海外民众。对于在华国际青年来说,其本身便是在中美青年文明交流与互鉴的窗口。

此外,当今世界,青年对全球治理的影响力正在逐渐提升,青年领袖更是未来国际社会的决策制定者和主导者。国际青年领袖机制是培养具有全球视野和领导力人才的有效途径。慕安会青年领袖论坛、世界经济论坛、全球巴库论坛等论坛均设有青年领袖论坛,为青年提供了交流思想、互学互鉴的平台;联合国教科文组织、亚洲协会等机构设有青年领袖机制,达沃斯青年领袖和博鳌亚洲论坛设置了青年圆桌。全球化智库(CCG)于2020年发起“国际青年领袖对话项目”(GYLD),旨在为不同文明、不同国家、不同领域的国际青年搭建交流思想、互学互鉴、增进友谊的对话平台,倡导各国青年发扬人类命运共同体理念,为完善全球治理汇聚更多国际化、年轻化、多元化力量。目前,该项目已培训了来自60多个国家和地区近300名亲华友华的专业青年,积累了广阔的国际青年人脉库,并与国际上有影响力的青年机制进行对接。2021年8月10日,习近平主席还专门给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表回信。

人是文明交流互鉴最好的载体,青年更是文明交流与思想对话的重要主体。做好国际青年工作是我国在深化开放发展中加强中外人文交流、改善国家形象、推进人类命运共同体构建的重要组成部分,也是我国民间外交工作可着力发展的重要方向。未来,以中美青年交流为纽带,中美民间往来及人文交流热潮定会再创新高。

(三)落实“5年5万人”倡议意义深远

习近平主席提出“5年5万人”倡议后,我相关部门逐步开展研究部署并推出切实举措。中国驻美大使谢锋在2024年春节期间举办的纪念中美留学45周年暨2024年中美青年新春联欢活动上表示,中方将设立“美国青年使者来华专项奖学金”项目,通过校际交换、短期参访、暑期学校、冬令营等丰富多样形式,欢迎更多美青少年用自己的眼睛观察中国、用自己的脚步丈量中国,做中美友好新一代使者。

半年多来,为落实“5年5万人”目标,多部门多相关主体积极参与,联合协办中美青少年人文交流活动,共同促进民间外交发展。例如,中国教育国际交流协会主办了“美国青年使者交流学习计划”、中美高校学生流动研讨会,并开展了“知行中国—中美青年菁英项目等一系列项目活动。作为中美人文交流的示范性项目,学者通过行走中国、体验中国,深入研究行业问题,拓展职业人脉,结识中国朋友,成为增进中美青年相互理解与友谊、促进中美合作共赢的重要力量;中国人民对外友好协会等单位于今年6月组织了中美“未来之桥”青年交流旗舰计划系列活动,邀请美国各界各地青年访华,实地领略了中国风土人情风貌,亲身体验中国文化,在行走中认识了真实、立体、全面的中国。由此促进双方围绕共同关心的议题开展交流,搭建面向未来的中美伙伴关系网络,架起沟通、理解、友谊、合作的桥梁,推动中美关系健康、稳定、可持续发展。下到地方,诸多省市、高校及中学也自行组织了丰富的中美青年交流活动,帮助更多美国青年来华,深入了解中国文化,实地感受中国的魅力。

不久前,习近平主席复信美国肯恩大学校长雷波列特时指出,教育交流合作有助于促进两国人民特别是青年相知相近,是发展中美关系的未来工程。近日,习近平主席还寄语来华访问的美国青少年“青春同行”交流团,鼓励他们在两国人民之间架起更多相知相亲的桥梁,为增进中美两国人民友谊作出贡献。

未来,随着“5年5万人”倡议切实落实,大量美国青少年来华交流学习将形成新时期中美青少年交流热潮,并带动更多中美民间友好往来与交流合作。同时,长期来看该倡议将在许多美国来华青少年心中种下知华友华的种子,从而影响培育一批新生代知华派、友华派。这些青年将成为中美关系新的桥梁纽带,为两国的友好交流与合作奠定坚实的基础,推动中美关系不断向前发展。而中美关系的相对稳定和中美民间友好往来的持续也将为国际社会注入信心。

二、近期美方青年来华交流学习情况

(一)近期美方青年来华交流学习概况

全球化智库(CCG)根据公开资料不完全统计,在过去的半年中至少有60场中美青年交流活动成功举办,足迹涉及中国20个省级行政区。民间外交、公共外交相关组织,各地方政府,相关基金会及企业、高校、智库、校友会、侨界等参与了相关活动的邀请、组织、接待。美方来华访问青年中,中学生和本科生、研究生占比最高。除中外合作办学高校的学历招生,交流活动还包括主题游学、座谈交流、夏校、艺术沙龙、文艺汇演等多种形式,涉及文化、国际关系,企业访问、高校交流、人工智能等多个热门话题和专业领域。

在教育部国际司支持协调下,中国教育国际交流协会设立了“美国青年使者交流学习计划”(Young Envoys Scholarship),简称YES项目。该项目将整合中国各地各校优质资源,提升课程内容含金量,丰富活动形式多样性,为美国青少年来华提供更多高质量的平台和渠道。项目类型包括但不限于校际交换、短期交流访问、 暑期学校、夏(冬)令营和青年论坛等各种形式。美国学生可以通过其他渠道来华攻读学历或研修学分。YES 项目参与者可获得专属证书。在过去的半年中,YES项目举办了至少15场活动。如3月18-27日,美国华盛顿州的林肯中学和斯特拉孔中学师生共24人组成的美国华盛顿州中学生代表团来华访问,前往北京、十堰、广州、深圳等地参访等。

此外,在相关部门组织协调下,一些系列活动、品牌活动也陆续开展。例如,6月底,中国人民对外友好协会、福建省人民政府、中华全国青年联合会共同举办的2024“鼓岭缘”中美青年交流周在福建省福州市开幕。习近平主席给活动致贺信。本次交流周以“传承鼓岭情缘 深化友好情谊”为主题,来自美国29个州(特区、海外领地)、十多个行业的200余名青年与300多名中国青年出席活动。活动开展了中美青少年共植友谊树、鼓岭茶话、专题圆桌研讨、青年集市暨非遗展演、中美纪录片展映、“域”展览及艺术主题论坛、“茶与咖啡对话”等约50场系列交流活动,还邀请美国青少年体验瑜伽、八段锦、太极拳课程,开展篮球赛、乒乓球赛、棒球课等联谊活动。

此前,全国青联和全国对外友协还共同发起并组织实施了“未来之桥”中美青年交流计划,旨在推动架起中美青年沟通、理解、友谊、合作的桥梁,助力中美关系健康、稳定、可持续发展。多支美国青少年代表团在多个省市开展参访交流后汇集到北京参加“中美青年友好会见”活动。此外,清华大学苏世民书院、昆山杜克大学等多所中美合作办学项目也迎来了包括美国青年在内的各国留学生,在中外学者的指导下进行学习、研究,并到中国各地开展交流。

半年多来,在各方共同努力下,美国青少年来华交流呈现良好势头,增进了两国青年间的相互理解与友谊,也在国内外传播层面初步打开传播热度,受到广泛关注和讨论。据了解,下半年已有诸多活动在紧密联络和组织协调中,中美相关机构落实习近平主席“5年5万人”倡议积极性已初步彰显。

(二)当前美方青年来华交流学习特点

1.中方全国性人民团体发挥了引领作用,各地各机构积极参与

全球化智库(CCG)研究发现,过去半年来开展的中美青年交流活动,全国性人民团体发挥了重要的引领作用,进行了项目整体设计和协调,并吸引了各地方、各机构的积极参与。中国教育国际交流协会、中国人民对外友好协会、全国青联等全国性人民团体组织实施了半年来绝大多数中美青年文化交流活动。中方高校参与的交流活动占全部活动的大约一半,特别是多个中外合作办学项目积极招收美国青年来华留学访问。中央多个部门和许多地方政府也作为东道主接待了美国青年。部分活动还得到了企业、商会、中外基金会的赞助。同时,美国青年还实地参观了中国多家知名企业,并进行座谈交流。欧美同学会、侨界和智库等组织也发挥各自优势,积极参与当中。

中美交流基金会就向全球化智库(CCG)反馈,今年以来几乎每个月都会接待美国青年访华代表团,外交部等中央政府部门、美国驻华使馆、中国各地政府、高校都曾接待代表团。2024年6月底,他们还组织了一个美国大学学生会领袖代表团到福州参加“鼓岭缘”中美青年交流周。昆山杜克大学也向全球化智库(CCG)透露,今年8月他们将邀请组织75位美国大学在读学生到中国江苏围绕城镇化与历史文化保护、技术与可持续发展等话题进行深度参访。此外,据了解,宾夕法尼亚大学已有100位学生来华交流。

2.活动议题丰富,贴近青年人的兴趣和关切

各高校、协会在中美青年交流活动中,活动议题丰富多样,涵盖了广泛的主题。这些议题不仅关注中美两国青年在文化、教育、科技等领域的交流合作,还致力于促进两国青年相互理解和友谊。

CCG所统计活动中,有四成的活动是文化交流主题,并以中国传统文化展示为主。有的让美国青年游览中国的名胜古迹:逛故宫、爬长城、看兵马俑,外加领略中国传统的建筑样式,展示中国历史的厚重。有的让美国青年体验舌尖上的中国,尝烤鸭、包饺子、做春卷,让中国美食成为民间外交的润滑剂。有的让美国青年置身于中国文化当中,体验古法造纸、制作书法作品和剪纸、鉴赏戏曲和民族舞蹈,打破对文明差别和地理分隔产生的文化迷思。通过学习和体验中国的传统艺术、节庆、饮食、武术等,可以增进美国青年对中国文化的了解。例如2024年5月16日,宾州印第安纳大学代表团师生15人受北京外国语大学邀请来华,参加为期两周的“发现中国”中美学生交流活动。代表团师生一行实地走访京杭两地的十余处中华文化地标建筑,体验国粹京剧、汉服和工夫茶等非物质文化遗产等。此外,部分活动还开展了街舞交流等流行文化主题的文化交流活动。

此外,很多活动也涉及了经济、政治、国际关系、科技等热点话题。例如2024年6月13日,“未来之桥”中美青年圆桌会在中国社会科学院国际片举行。社科院国际研究学部的学者与来自美国文化、教育和商业等领域的70位美国青年代表围绕中美关系以及相关的全球性问题进行了坦诚、务实的探讨。再如,2024年6月7日至11日,23名美国青年代表来到重庆,参观了新能源汽车工厂和国际物流枢纽展示中心等先进科技企业,了解了中国在这些领域的最前沿技术。

环境保护与可持续发展是惠及全球的国际公共议题,也青年的重点关切。在该领域交流活动中,青年们可以探讨全球气候变化、生态环境保护、动物保护、绿色经济等议题。双方参加了环保项目,如植树造林、垃圾分类等志愿活动,分享各自国家在环境保护方面的政策和实践经验。中方还组织了专题讲座和研讨会,邀请专家学者分享关于可持续发展的前沿研究和解决方案。例如,2024年6月10日,来自中美高校、企业、社会组织的40余名青年代表在华中师范大学参加了“长江-密西西比河”中美青年圆桌会议。会议围绕“凝聚青年力量,助力绿色发展”主题展开,青年代表们分享了各自的经验和见解。再如6月27日,2024“鼓岭缘”中美青年交流周上就围绕“气候变化中美在行动”进行了研讨交流。

除了中美关系、两国的政治与经济等人们关注更多的议题,还包括更专业、更小众但对科学和社会仍然重要的话题。例如2024年1月3日在上海召开的世界华人数学家联盟2023年会,吸引了18位来自美国的青年学生参会,与国内学者进行了深入交流。6月16日,由全国青联权益部在山东主办的“未来之桥”中美青年交流计划旗舰活动就聚焦青少年心理发展。30余名来自美国心理健康、卫生、教育领域的教师、学生和从业者走进山东师范大学,与中国学者就两国在青少年心理健康领域共同面临机遇与挑战展开深入交流。

3.活动形式丰富,短期游学、交流为主,长期留学占比较低

美国青年的活动涵盖了多种形式,包括座谈交流、实地走访、高校访问、游学、主题交流活动、学生对话、联合协办活动和媒体代表团访华等。这些活动旨在打破文化壁垒,增进相互了解,推动两国青年在多个领域的合作与交流。通过这些多样化的活动,美国学生能够深入了解中国的文化、历史、社会和发展,同时增进与中国人民之间的联系。

游学以及实地走访为美国学生提供了在中国进行考察和参观的机会,他们可以深入了解中国的文化、历史和社会发展。应青岛市邀请,包括康•肯尼斯•黄在内的美国友城长滩的加州州立大学长滩分校学生代表团一行12人,于2024年1月7日至12日访问青岛,开展以“未来在青年”为主题的人文交流活动。

交流座谈安排美国青年与中国相关机构、中国青年进行深入交流,以促进相互了解和友谊。例如2024年5月20日至28日,四所内地及美国顶尖大学学生代表团赴香港、深圳两地,参加“中美学生对话2024”。通过面对面交流的形式,增进中美高校青年学生对中美关系重要议题的认知与理解,促进中美青年的沟通与互信。

高校访问使美国学生能够与中国学生进行学术交流和互动,分享各自的学习经验和研究成果。2024年5月9日,清华园迎来近120名哈佛商学院2024届MBA学生,他们与清华大学经管学院的师生展开了一场富有洞见和深度的交流。白重恩、魏宏丞以及经管学院副院长徐心、何平作为圆桌嘉宾,与同学们围绕中国经济发展、前沿技术快速迭代、未来中国经济展望、商学院教育等话题进行了深入交流。

除了传统的交流座谈、主题游学外,2024“鼓岭缘”中美青年交流周等系列活动还创设了鼓岭茶话、青年集市暨非遗展演、中美青年共植友谊树、中美纪录片展映、“茶与咖啡对话”、《梦回鼓岭》专场、体育交流、专场文艺演出等约50场别具特色的系列活动。美国青年还可以学习体验瑜伽、八段锦、太极拳课程,开展篮球赛、乒乓球赛、棒球课等联谊活动。

同时,清华大学苏世民学院、北京大学燕京学堂以及多所中外高校的在华合办项目均在大力吸引美国青年赴华访学,但截止2024年7月初,来华留学的美国学生相比短期交流项目仍有限,与中国赴美留学人数相比更是不成比例。

4.活动主要在中东部发达地区开展,北上广占比超一半

美国学生赴华交流主要集中在中国的中东部发达地区,尤其是那些在国际舞台上具有重要影响力的一线和二线城市,主要集中在中国的经济、文化和教育中心。近期中方组织的访问和交流项目多在上海、北京、深圳等大城市,这些城市在经济、文化和教育方面有较高的影响力。而游学项目则更多地涵盖了中国的旅游城市。美国学生在中国交流的地理范围较广,包括了不同区域。但未涵盖包括新疆、西藏、内蒙古在内的西北地区,前往东北地区的频率也较少。

在发达地区的城市,美国青年可以亲身体验中国的快速发展和现代化成就,同时也能够感受到中国深厚的历史和文化底蕴。例如,北京作为中国的政治和文化中心,拥有众多的历史遗迹和文化景点,如故宫、长城等,这些都是美国学生了解中国历史和文化的重要窗口。而上海作为中国的经济和金融中心,其繁华的市区和国际化的城市风貌则为美国学生提供了一个观察中国现代都市生活的绝佳平台。

除了这些一线城市,美国学生的交流活动也涉及到中国的其他旅游城市例如青岛、大理、平遥等等。这些城市以其独特的自然风光和人文景观吸引着外国游客和学生。在这些地方,美国青年可以更深入地了解中国的地域文化和民俗风情。

5.美方青年以学生为主,兼顾各行业的青年工作者

从职业类别上来看,近半年应邀访华的美国青年以学生为主,包括中学生、本科生和研究生。同时,也有来自高校的青年学者,媒体、影视行业从业者,环保行业从业者来华交流。

来华访问的中学包括美国马斯卡廷中学、美国华盛顿州林肯中学、斯特拉孔中学、美国艾奥瓦州得梅因中心高中、美国加州沃恩新世纪学校、旧金山普利西学校等多所中学。来访的本科生、研究生包括了哥伦比亚大学、芝加哥大学、约翰霍普金斯大学、耶鲁大学、斯坦福大学等众多知名高校。此外,交流活动还包含了美国从事不同职业的青年。今年6月,“未来之桥”中美青年交流计划涵盖了山西平遥古城和山西传媒学院,15名来自美国的青年导演、剪辑师、创意总监、大学生等,与中方电影从业人员、爱好者、学生展开了专业对话。同月,在华中师范大学举行的“长江-密西西比河”中美青年圆桌会上,美方环保领域工作者和青年学生围绕“凝聚青年力量,助力绿色发展”主题,分享经验见解。

(三)落实”5年5万人”倡议面临的挑战

1.中美关系发展及美国大选为中美增进青年交流带来不确定性。

中美关系不确定性是影响倡议落实的一个主要挑战。美国民主、共和两党的总统候选人在2024年6月底进行首场电视辩论。辩论中,虽未单独阐述中国议题,但特朗普和拜登都多次从负面角度提及中国。随着11月的美国大选的临近,炒作中国议题并妖魔化中国很可能被双方作为一种政策手段来利用。特别是共和党鹰派政客提出了所谓“打败中国”(defeat China)的目标。如果这种政策延续或进一步加强,可能会导致中美青年交流项目的缩减、中断甚至终止。中美青年交流项目可能会受到影响,具体表现为签证限制增加、交流项目审批延迟或取消等。例如,孔子学院在美国的运营受到了严格审查,部分学院甚至被关闭。这种情况可能在未来进一步恶化,限制中美两国学生之间的交流与合作。因此,2024年美国总统大选及其结果可能会对中美关系产生深远影响,特别是对两国青年交流项目带来不确定性。

2、中美航班数量恢复相对较缓,旅行成本高影响美国青少年赴华活动开展。

受制于双边关系回升较为缓慢,旅行警告和航班限制阻碍了中美人员交流和旅游出行的全面恢复。当前,尽管中美之间因疫情的旅行限制已经解除,但美国国务院仍对中国发布了旅行警告。截至目前,美国对中国的旅行风险评估为3级,建议美国公民重新考虑出行计划。为美国学生提供赴华行前培训的第三方项目提供商CET Academic Programs的中国项目和特别计划总监Adam Jones表示,美国国务院的旅行警告使很多计划组织赴华活动的美国学校望而却步。

同时,尽管疫情后中美航班数量已在一定程度上恢复,与疫情前相比仍存在较大差距。疫情前,中美间每周有超过300班直飞航班,2018年运送了超过850万人次,当时淡季的直航票价最低只需要三千多人民币。疫情后的2023年8月,两国间每周只有12个直航。中美元首旧金山会晤前,航班数量增加到中美航司各35个,实际执飞的情况是中方35个,美方31个。2024年3月,中美航司进行了第五次增班,也是增幅最大的一次,航班数量恢复到了2019年之前的三分之一。截至2024年4月,中美航司各有50趟往返航班的额度,票价应声下降15%,但降价空间仍然较大。而且,虽然航空公司增加了中美之间的航班,但整体需求仍未完全恢复,主要原因包括消费者支出低迷、经济疲软及政治紧张局势等因素。因此,尽管中美航空市场正在逐步复苏,但航班数量和乘客需求的恢复进度仍落后于其他国际市场。中国民航班机恢复与中美关系相互呼应,中美人文交流的恢复仍需要双边关系回升的引领。

3、我方一些组织机构对于开展对美交流或接待美方来华交流存在顾虑。

中美民间交流面临的挑战不仅仅源自政治层面的紧张局势,还涉及到实际操作中的多重顾虑。例如,中美两国在签证政策上收紧增加了我方接待美国民间交流群体的难度。过去几年中,美国对访问学者的签证审批变得更加严格,增加了我接待方的行政负担,时间和财务成本也随之增加,导致一些机构接洽意愿较低。与此同时,中美之间负面舆论氛围也使一些机构对于开展对美交流活动或接待美国民间交流团体更为谨慎,甚至避免参与可能引发争议的交流活动。总体来看,政治和经济压力、签证和行政障碍、公共舆论和社会压力、安全和知识产权保护、以及资源分配的优先级等,都是影响我方组织机构组织开展对美交流或接待美国民间交流团体的重要因素,需要中美两国在政策层面进行协调,也需要社会各界的理解和支持,以为各方积极参与并推动中美青年交流创造良好氛围。

三、进一步增进中美青年交流相关建议

(一)为共同落实“5年5万人”愿景,提升中美青少年交流的深度与广度,我们倡导多元主体的积极参与创新合作。

第一,高校与国际学校的青年使者。“5年5万人”愿景主要面向美国青少年群体,中学生及大学生是其中主体,目前所开展项目也主要是面向该群体。后疫情时代落实“5年5万人”愿景将掀起中美教育交流新热潮,可鼓励高校及国际学校等承接吸引美国青少年来华交流的重任,开展更多中美学生交流合作项目与活动,促进两国青年的心灵沟通与知识共享。例如,可以选1000所国内优秀高校,利用学校宿舍和教学设施,每个学校负责50-100名美国学生来暑期留学; 可选择500所全国优秀中学,每所中学邀请30名美国优秀中学生来举办夏令营等活动,可以通过校际交流、同学会、友城网络、华人华侨、基金会、智库、中介组织等多种渠道推荐美国大学及中学生等来开展交流。

第二,地方政府与中美友城的活力引擎。发展中美关系,活力在地方,这既是历史事实也是未来路径方向。值得注意的是,中国仍是一个发展中国家,中国的发达地区在目前美国青年的行程中占据过高比例,可能会让美国青年产生对华的认知误差。为进一步提升中美青年交流项目的多样性和影响力,可以选一批包括新疆、西藏、云南、内蒙古、黑龙江等边疆和西部地区在内各省市地方政府,以地方为单位分别承接一定量美方青少年,结合本地特色及美方青少年兴趣爱好和专业专长等开展特色交流活动。由此,不仅能展示中国多样的地域文化,还能让美国青年更加客观全面地了解中国的社会和发展,增强交流活动的吸引力和影响力。此外,自1979年缔结第一对友城关系至今,中美已建立50对友好省州和234对友好城市关系,是中美民间交往和地方合作的重要渠道。可利用中美友好城市平台,深化双方在教育、文化等领域的互动,打造青少年交流的友好桥梁,以城会友增进相互合作与人民友谊。

第三,人民团体与社会组织的协同网络。目前,中国教育国际交流协会、全国友协及青联等已积极开展美国青少年来华交流活动,成果丰硕。未来,包括中国教育国际交流协会,全国及各地对外友协、青年联合会和公共外交协会等人民团体和社会组织可进一步发挥统筹指导及组织协调作用,强化资源整合与协调机制,策划执行富有影响力的交流活动。在继续推动既有项目开展并创造性推出新的交流项目同时,可发挥自身资源及经验优势为地方及其他单位提供指导支持,助力地方政府、高校、企业及友协、青联等协力合作,确保活动质量、提升活动规格、扩大活动规模并做好活动传播工作,增强国际影响力。

第四,国际性机构的资源纽带。习近平主席倡议对于致力于增进中美民间友好往来的中美交流基金会等国际性机构是重大利好,包括中美交流基金会等很多机构已在积极筹划开展相关交流活动。对此,相关基金会、国际组织、跨国企业等国际性机构可更好发挥其广泛的全球网络与资源,特别是美方人脉资源渠道,并与中方相关协会组织、地方政府及智库、高校等增进协调,搭建中美青年交流的高速通道,打造持续性中美青年交流品牌项目,促进中美在教育、科技、文化等领域的深度合作与交流。

第五,校友网络的情感链接。留学人员是沟通中国与世界的重要使者。欧美同学会(中国留学人员联谊会)作为全国性归国留学人员组织,肩负“民间外交生力军”的职责使命。目前,欧美同学会在30个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团、15个副省级城市成立了地方欧美同学会,地方组织总数达到429个。其中,欧美同学会留美分会在北京地区就有6000多名注册会员,拥有哈佛大学、芝加哥大学、麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学、波士顿大学等20多个知名校友会。此外,通过我国特别是知名高校校友会、院友会等也可链接到许多在美华人。对此,可以发挥欧美同学会及校友会等组织深厚的社群资源,加强与在美华人与美国校友及其后代的联系,构建情感共鸣、资源共享的在美华人网络,并为其提供更多回国考察交流、联谊交友、研学参访、实习工作等机会和平台,由此可在校友联谊、个人发展、国际化人才培养、国际视野拓展和国际人脉涵养等层面增进中美青年交流。

第六,智库与研究机构的知识桥梁。智库作为专业化研究机构、国际化智力平台及建言献策智囊团,是思想生产地和学术与政策的交流平台,在服务国家外交及助力城市软实力提升方面发挥着重要而独特的作用,是民间外交主体力量。智库等研究机构可积极开展民间外交、学术交流,通过组织会议论坛、开展青年学者及研究员互访等方式,增进两国青年学者间的相互理解和尊重,为中美关系的长远发展注入智慧与动力。例如可与美国新生代中国研究专家及智库青年力量开展对话并建立有效联系,可推动设立青年智库学者交流项目等机制,培养中美智库未来的沟通人才。同时,相关部门可支持社会智库等积极开展更多二轨外交活动,尤其是可与美国智库机构联合举办交流活动,围绕双多边热点议题搭建中美智库交流合作机制,形成更多中美智库间常态性、机制化交流渠道。

(二)以多样化交流形式、创新性交流活动、市场化交流产品及更大力度优惠政策,鼓励吸引更广泛美国学龄儿童、青少年等来华旅游、交流和学习。

第七,创新交流方式,挖掘多元化需求。与时俱进,设计丰富多样的交流形式和创新性活动,如科技探索、艺术交流、体育竞技等,精准对接美国青少年的兴趣与期待,扩大美方来华群体范畴。为了吸引来自高校和国际学校的美国青少年来华,可致力于开展更多中美学生交流合作项目与活动,包括学术研讨会、文化节、短期交换课程等多样的活动形式,并在交流项目中融入学术项目和教育性参观,鼓励学生参与实地考察,如参观发电厂、大坝或电动汽车工厂,以增进对中国实际情况的了解,并创新教育模式,吸引更多来自美国高校和国际学校的青少年来华。通过这些交流,美国学生将有机会直接体验中国的历史、文化、教育体系和社会生活,增进对中国发展和国际角色的认识。同时,中国学生也能通过与美国青年的交流互动,拓宽国际视野,这样不仅能够促进双方的知识共享,还有助于构建未来中美关系中的积极力量,为两国人民之间的长远友谊和合作打下坚实基础。此外,青年在全球治理议题上具有共同关切,可将气候变化、粮食安全、可持续发展等议题融入到两国青年交流项目中。

第八,推动入境旅游与游学项目相结合,激发相关企业参与热情,打造更多市场化来华游学产品。当前,在72/144小时过境免签政策加持下,来华旅游掀起新高潮。未来,除来华留学及受邀来华参加交流活动等美国青少年,个人或与家人、朋友等来华旅游也是中美青少年交流的重要组成部分。对此,可鼓励支持相关企业加强市场调研,针对美国等青少年来华需求打造不同主题、不同价位来华旅游及游学产品,以市场化、专业化、定制化服务满足不同群体相关需求。北京、上海等国际游客热门景点可面向美国青少年等减免门票,包括铁路部门等也可面向美国青少年等推出优惠票价。此外,可面向美欧等国际游客,打造包含中国及周边国家和地区在内国际化旅游产品,提升相关产品国际吸引力。

第九,不断优化政策,提升来华便利性,降低其来华成本。进一步完善签证政策、简化入境手续,试行对符合要求的来华美国青少年的单方面免签政策,提供更加完善的服务,确保来华过程的顺畅与便捷,提升美国青少年等来华体验。目前,中国已经为20个国家免费提供签证,其中大约有13个欧洲国家,这种签证免费政策同样能够在未来适用于美国学生。同时,可探索与航空公司合作,为美国学生来华和中国学生去美提供优惠机票,降低美国学生来华成本,减轻其经济压力,鼓励更多的学生抓住国际交流的机会,促进更多学生参与中美间的教育和文化交流。

(三)扩大中美间教育及留学生交流,吸引更多美国学生来华留学及交换交流等。

第十,加大宣传力度,采取更加外向的招生策略,积极开拓美国等来华留学生源市场。去年9月,中国教育国际交流协会与美国国际教育协会(IIE)在美国共同举办中美高等教育合作对话会,双方在共同声明中重申两国在高等教育领域开展合作的重要性,鼓励中美两国的高等教育机构恢复交往,并不断发展深化合作。可加强品牌建设和国际推广,参考国际通行的教育营销策略,精准定位美国目标受众,展现中国教育的独特魅力和广阔前景,激发更多美国学生对来华留学的兴趣与渴望。一是在招生上要摆脱“坐等靠”的思维模式,可面向美国等做推广;二是相关部门可组织高校赴境外举办或参加国际教育展;三是高校来华留学招生官员也可积极走访美国中学,建立长期招生合作关系;四是重视来华留学校友网络的维系,在招生中展现来华留学毕业生在各行各业取得的成就;五是加强对来华留学中介机构的支持和监督,对于在美国等来华留学招生中做出突出贡献的中介机构进行表彰。此外,我相关部门可适当提高美国学生获得奖学金比例,并在交流形式、宣传和信息渠道建设方面进一步完善现有项目。

第十一,强化国际化师资队伍建设,提升来华留学教学质量与认证标准。国际化的教师团队是保证来华留学教育质量的基本条件。高校应重视吸引具备双语或多语能力、专业扎实、拥有研究潜力的海归,挖掘来华留学博士生中的优秀人才以及外籍人才充实我国高校教师队伍,丰富教学团队的国际化背景,提升课程内容的前沿性和实用性。同时,要建立健全公正透明的质量评估体系,确保来华留学经历的含金量,增强中国教育品牌的国际认可度。在来华留学教育质量认证方面,可重视引入来华留学生、毕业生和用人单位的评价结果,使认证过程更具客观性。

第十二,中国学校可尝试开展更多寄宿家庭项目,而非仅安排国际生宿舍。在公共外交大发展时代,留学生作为跨越不同文化的青年群体,是不同国家增进民间交流与互信友好的重要主体。沉浸式的语言学习和文化交流学习环境,能让学生体验中国的家庭生活和传统文化,并在日常生活中自然地练习中文,提高语言能力,有助于打破文化隔阂,增进相互理解和尊重。寄宿家庭模式是帮助美国学生了解中国人、了解一个典型的中国家庭的绝佳途径。即使只是通过电子游戏作为建立关系的起点,一个18岁中国学生和一个18岁美国学生共同点也比想象中要多得多。同时,寄宿家庭模式也为东道国家庭提供了与外国文化接触的机会,有助于促进文化的双向交流和相互学习。

第十三,进一步探索发展中外合作办学项目。数据显示,截至2021年底,全国经审批机关批准设立、举办的合作办学机构和项目共2356个,其中本科以上层次机构和项目1340个,专科层次机构和项目1016个;合作对象涉及39个国家和地区,1000余所境外高校,900多所中方(内地)高校。目前,中国有10所中外合办大学,其中4所与美国有合作关系,即昆山杜克大学、上海纽约大学、温州肯恩大学与天津茱莉亚学院。中外合作办学创造了国际化的教学环境,让不同国家学生能够共享教育资源,包括先进的教学理念、方法和课程体系,有助于提高教育质量和培养国际化人才。除此之外,中外合作办学项目使学生与国际市场和企业接轨,为学生提供实习和就业机会,培养就业市场竞争力。未来,可进一步探索发展中外合作办学机构及项目,扩大中外合作办学规模,调整区域中外合作办学资源配置结构,并将中外合作办学机构与项目作为招收美国来华留学生的重要渠道。

第十四,将美国父母和学生对留学中国对职业生涯的考量纳入留学项目的设计和宣推中。目前面临着美国学生进入中国留学后,在就业市场上没有较为匹配的就业选择等一系列困难。因此,政府可尝试效仿美国为国际学生提供的OPT(Optional Practical Training)项目,创新签证政策,为这些学生提供类似美国OPT项目的实习签证或工作签证。通过制定明确透明的签证申请条件和程序,与企业建立合作关系,特别是在“一带一路”倡议相关领域,允许学生完成学业后在中国进行为期1至2年的实习或工作,提供实际工作经验和职业发展机会。同时,提供就业指导服务,帮助学生更好地规划职业道路,并通过政策宣传提高其在美国学生中的知名度。由此,不仅可以为中国企业输送具有国际竞争力的人才,也能够加强中美两国在教育领域的交流与合作,实现互利共赢。

(四)加强国际传播,塑造中美青少年交流的积极形象,构建更加开放、透明、友好的国际传播环境,为中美青年交流及美国青少年来华学习创造良好的舆论氛围,进一步提升美国公众对中国的好感度和认知度,促进两国人民之间的相互理解和友谊。

第十五,重视活动的国际传播,创新传播策略,拓展国际影响力。采用生动、鲜活、新颖的传播方式,结合传统与新兴媒体平台,如社交媒体、短视频、直播等,讲述真实、立体、全面的中国故事,特别是中美青少年交流的成功案例,激发国际社会的共鸣与好评。

第十六,深化国际媒体合作,放大国际传播效应。加强与国际媒体、出版机构的合作,借助其广泛的全球网络和专业视角,传递中国声音,解读中国政策,澄清误解,引导国际舆论形成更加客观、公正的中国观,特别是在促进中美青少年交流方面,展现中国开放包容、合作共赢的态度与实践。

第十七,文化赋能,提升国际吸引力。持续深耕文化软实力,挖掘和弘扬中华优秀传统文化的当代价值,推动中国流行文化创新与发展,使其成为连接中国与世界,尤其是吸引美国及全球青少年群体的桥梁。通过音乐、电影、文学、艺术、体育等多元文化载体,展现中国年轻一代的活力与创造力,增强海外青年对中国文化认同感和向往。

第十八,愿景引领,增进人文交流。以“5年5万人”愿景为行动指南,全面推动中美人文交流的广度与深度,不仅局限于教育领域,还涵盖科技、文化、体育、可持续发展等多个层面,促进两国人民特别是青少年之间的直接接触与对话。通过民间友好往来与务实合作,增进相互理解与信任,巩固中美民间外交作为两国关系助推器的重要地位,为中美关系的长远发展奠定坚实的民意基础。

CCG 课题组:

指导策划: 王辉耀、苗绿

课题成员:郑金连、赵占杰、冯莹、周子茗、梁聪颖、李瑾涵、朱丹、李睿辰、胡萌

研究机构介绍:

全球化智库(CCG)是中国领先的国际化社会智库,成立于 2008 年,是唯 一获得联合国特别咨商地位的中国智库,也是首个进入世界百强的中国社会智库, 在国内外多个权威智库排行榜单均被评为中国社会智库第一。

CCG 被人社部授予博士后科研工作站并拥有独立招收博士后资质,是中联 部“一带一路”智库联盟理事单位,中央人才工作协调小组全国人才理论研究基 地,人社部中国人才研究会国际人才专业委员会所在地,财政部“美国研究智库 联盟”创始理事单位,中国公共关系协会副会长单位,是“国际青年领袖对话 (GYLD)”项目的秘书处所在地。2021 年,CCG 发起的“国际青年领袖对话 (GYLD)”项目获得了习近平主席回信。

CCG 总部位于北京,在国内外有多个分支机构和海外代表,拥有全职智库 研究和专业人百余人。CCG 秉承“国际化、影响力、建设性”的专业定位,坚持 “以全球视野为中国建言,以中国智慧为全球献策”,致力于全球化、全球治理、 国际关系、国际经贸与投资、国际人才与企业全球化、一带一路、华人华侨及智库发展等领域的深入研究。